Editeur : Éditions du Rocher

Date de parution : septembre 2003

Nombre de pages : 299

ISBN : 2-268-04771-7

Marc-Édouard Nabe ne publiera plus son journal intime qu’il a brûlé avant de quitter Patmos en 2001. Alors que certains lecteurs sont toujours dans son roman précédent Alain Zannini, Nabe est déjà ailleurs. Nouveau livre, nouvelle écriture ! Printemps de feu bousculera les idées reçues sur le réel et la fiction, car des événements récents de l’actualité mondiale y sont transfigurés dans un « direct » romanesque.

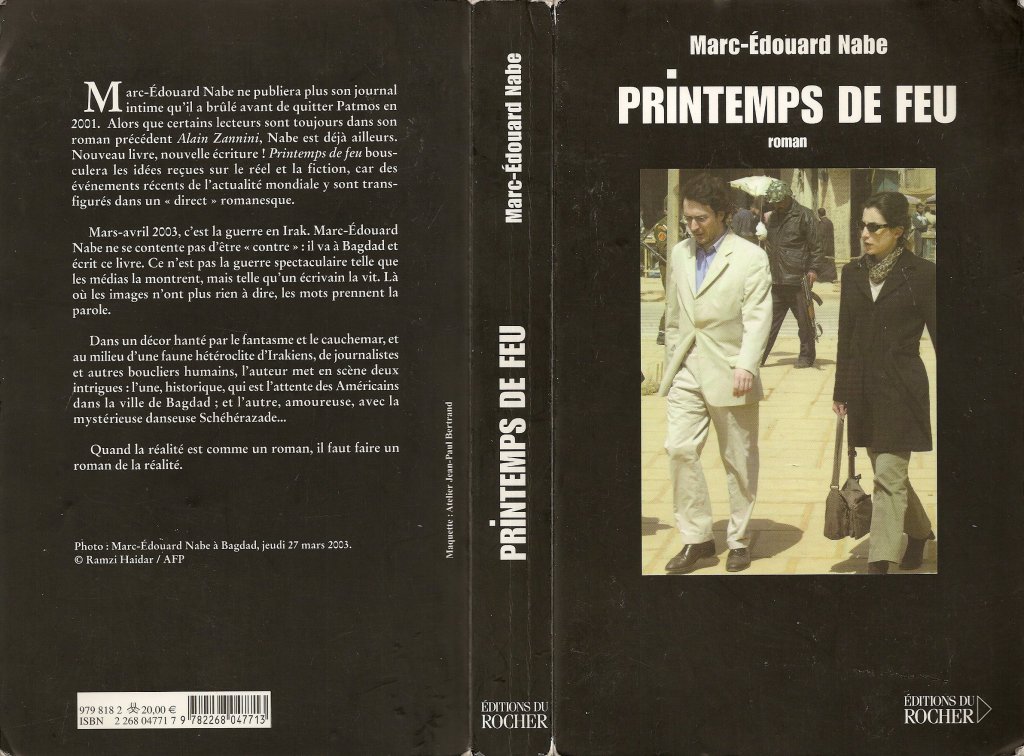

Mars-avril 2003, c’est la guerre en Irak. Marc-Édouard Nabe ne se contente pas d’être « contre » : il va à Bagdad et écrit ce livre. Ce n’est pas la guerre spectaculaire telle que les médias la montrent, mais telle qu’un écrivain la vit. Là où les images n’ont plus rien à dire, les mots prennent la parole.

Dans un décor hanté par le fantasme et le cauchemar, et au milieu d’une faune hétéroclite d’Irakiens, de journalistes et autres boucliers humains, l’auteur met en scène deux intrigues : l’une, historique, qui est l’attente des Américains dans la ville de Bagdad ; et l’autre, amoureuse, avec la mystérieuse danseuse Schéhérazade…

Quand la réalité est comme un roman, il faut faire un roman de la réalité.

Quelle parade idéale pour contrer les Yankees ! Rien de mieux pour ralentir leur montée vers Bagdad. Le vent est en train de repousser les “envahisseurs”, les chasser. Tous leurs chars sont immobilisés dans le désert gluant. Les Américains avancent à l’aveuglette dans le sable, ils vont bouffer la poussière qui entre partout par tornade dans leurs armes super-perfectionnées. Ils tapent encore sur leurs ordinateurs, mais à l’aveuglette : s’ils continuent à les propulser du Golfe, leurs missiles finiront la tête dans le sable, comme des autruches ! En bas, je discute avec le directeur de l’hôtel, je veux dire le quatrième depuis qu’on est là : un monsieur à la moustache toute blanche, et qui a la main bandée. Il me dit que Bagdad n’avait pas connu un tel phénomène depuis cent ans.

Schéhérazade veut absolument sortir “voir”. Mais il n’y a rien à voir à l’extérieur. Ma danseuse est si pressée qu’elle ne s’attarde pas trop sur son rêve du jour, enfin de la nuit… On ne sait plus immédiatement dans une sorte de brouillard jaunâtre, et froid ! À couper au cimeterre ! On est loin de l’atmosphère des dunes du Sahara ! Ici, c’est une ville complète de cinq millions d’habitants qui est ensablée. C’est à croire que les sacs de sable des tranchées se sont crevés et ont rempli toutes les rues ! Il y en a partout. On pourrait faire du ski sur le sable, du ski irakien… Je n’aurais jamais cru que cette guerre prenne un tour si sablonneux !

L’espace qui sépare l’Ishtar du Palestine ferait huit cents kilomètres, ce serait pareil. Le Tigre tout près n’existe plus, les routes non plus ; un très lointain réverbère qui se trouvait hier à portée de main clignote encore quelques instants avant de disparaître tout à fait… Les palmiers s’enfoncent un à un dans le flou. On ne voit même plus la coupole de la mosquée des 14 Ramadan en face, ni le Saddam géant de la place. Le Paradis est en poussière. Une seule chose est encore discernable, c’est la statue devant l’Ishtar, qui représente les deux amants du Voleur de Bagdad s’envolant sur leur tapis, toutes franges au vent… Quel lyrisme audacieux ! Cette évocation mille-et-une-nuitesque en bronze, à trois mètres au-dessus du sol, est à la hauteur des récits de l’autre Schéhérazade. On a vraiment envie de monter dessus. Mon royaume pour un tapis ! Le sable en tourbillon semble vouloir effacer la statue de son socle, et la faire vivre, enfin !